合成着色料と天然着色料

合成着色料と天然着色料

合成着色料(人工着色料)は別名タール色素と呼ばれており、かつてはコールタールから得られるベンゼンやフェノールといった芳香族化合物を原料としていましたが、現在は石油を原料とした化成品を原料としています。

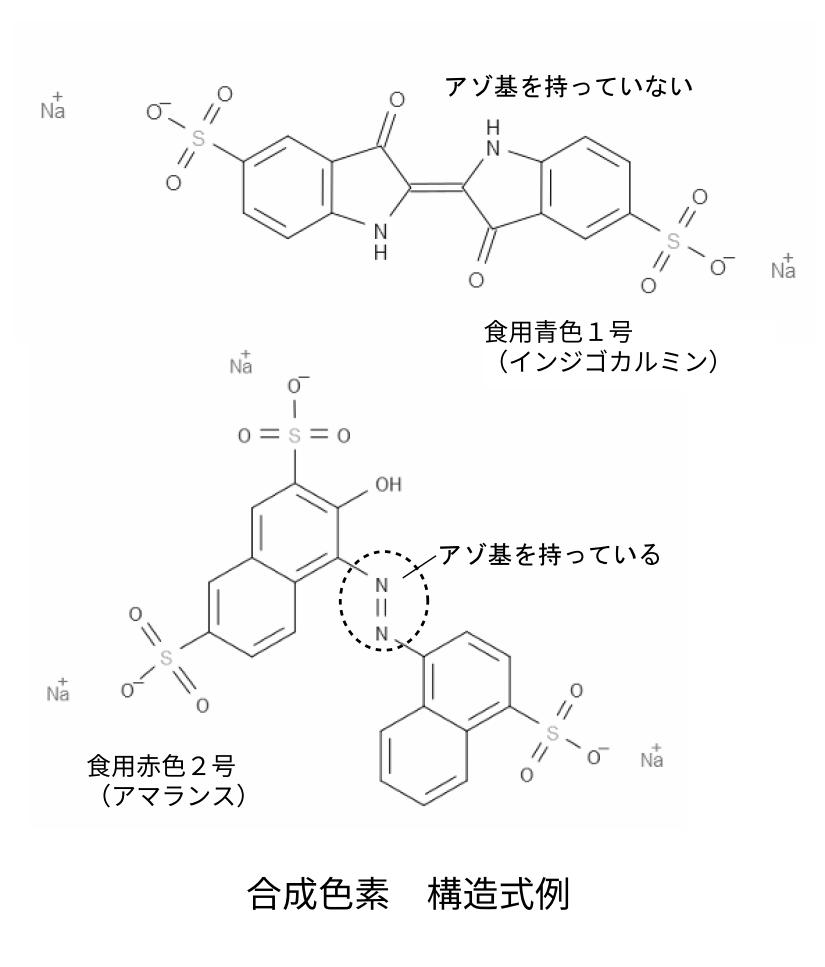

これらは元々、アゾ基(-N=N-)を持つ色素として繊維の染料として用いられていたのでタール色素と呼ばれていましたが、図に示したように現在はアゾ基を持たない食用の合成着色料もタール色素と呼ばれています。現在日本で使用できるのは12種20品目で、20品目のうち8品目は色素のアルミニウムレーキです。アルミニウムレーキは、元々水溶性であるタール色素をアルミニウム塩と混合してレーキ状にしたもので、油溶性の加工食品に分散することで着色するという使い方がされます。

合成着色料は製造の際に副生成物が生じる可能性があるため、原体については厚生労働省の機関である国立医薬品食品衛生研究所で、製剤については厚生労働省の指定検査機関で製造ロットごとに純度や規格の検査が行われており、合格した製品には必ず検査合格証のシールが貼られています。なお製剤の場合は業界団体((一財)日本食品添加物協会)から交付されたシールが貼付される自主認定制度がとられています。また食品衛生法に基づいて作成されている食品添加物公定書に規格が収載され、製造・使用・表示基準が定められています。

元々が着色を目的にしているだけに、色延びがよく、光や熱に対する安定性にも優れていて、食品に使いやすい特徴がありますが、近年はその使用量は減少傾向にあります。

その理由としては、特に日本では合成着色料に対する忌避感が強いことがあげられます。食品添加物は通常、その安全性が科学的に検証されたものについて使用が認められており、合成着色料もその例外ではありません。アメリカやEUなど欧米諸国などは科学的根拠に基づいて安全性が確認されていれば許容されるという文化や、明確で鮮明な色調が好まれるという環境から合成着色料を受け入れやすい土壌がありますが、日本は元々淡色系が好まれ、また安全性について科学的な評価が十分にされていなくとも、天然や天然をイメージさせるものを無条件に安全とみなしてしまう傾向があるためと言われています。しかしながら近年は欧米諸国、またアジア諸国でも天然色素への注目が集まりつつあります。

あまり知られていませんが、タール色素以外で合成着色料に近い、あるいは範疇に含まれる食用色素があるのをご存じでしょうか。それは「β―カロテン」「水溶性アナトー」「銅クロロフィリン(銅クロロフィリンナトリウム)」です。

β―カロテンはパーム油やニンジンから得られる天然カロテンと、化学合成で得られるカロテンがあります。物質的には同じものですが、日本では天然カロテンは既存添加物、合成カロテンは指定添加物とされています。また世界的にも、JECFA(国連の食糧農業機関(WAO)と世界保健機関(WHO)が食品添加物の安全性評価のために設けた組織)では天然カロテンはINS160a(ii)、合成カロテンはINS160a(i)と分類されています。

水溶性アナトーは、水に溶けないアナトー色素をアルカリ下で加水分解を行って水溶化したものですが、この工程が化学処理にあたるとして合成着色料の範疇に含まれ、日本では指定添加物となっています。

また、植物に含まれるクロロフィルを元に作られる銅クロロフィリン/銅クロロフィリンナトリウムも指定添加物に含まれます。その理由として、、クロロフィルの構造に含まれるマグネシウムを銅に置き換える処理や、油溶性の銅クロロフィリンをアルカリ加水分解して水溶化する処理が化学処理にあたるとされているためです。

2020年4月に、消費者庁が「合成着色料」「人工着色料」の文言を法律の文書から削除する方針を示しました。これまでこれらの文言は食品表示法の食品表示基準、その前は食品衛生法の中にありましたが、実は1989年に食品表示の大幅な改正が行われた際に全ての添加物を表示対象とすることになり、表示上は姿を消していました。

例えば着色料の場合、現行法では「着色料(青色1号)、クチナシ」など、使用した色素を全て記載する必要がありますが、昔は食品の表示に「合成着色料」とのみ書けばよい制度でした。つまり現在は表示上は合成着色料、人工着色料という文言はないのですが、法律上はまだ文言が残っていたという整合性を合わせるために行われるものです。またもう一つの背景として、食品添加物は国が安全性を確認したものであり、食品メーカーなどで合成着色料不使用を謳うなど、合成天然を区別するのはおかしいのではないかという世論にも基づいています。

なお本ページでは説明を分かりやすくするためにあえて「合成」「天然」と記載しています。