食品添加物と着色料

食品添加物と着色料

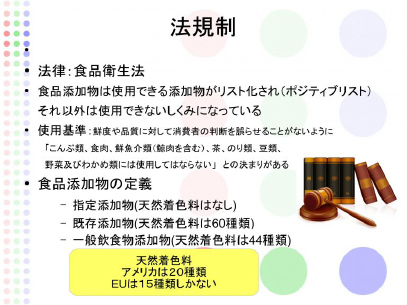

日本では、食品の着色を目的として使用される着色料は食品添加物として扱われています。

ー食品衛生法第10条ー

食品添加物は厚生労働省が認めたもののみが使用できます。

「人の健康を損なうおそれのない場合として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める場合を除いては、添加物(天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用されるものを除く。)並びにこれを含む製剤及び食品は、これを販売し、又は販売の用に供するために、製造し、輸入し、加工し、使用し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。」