天然色素ーアントシアニン

天然色素ーアントシアニン

植物の花・葉・実が醸し出す豊かな色は古来から人々の眼を惹きつけ、自らの衣食住の中に取り込んできました。中でも食に関しては梅干への赤シソの赤色、栗きんとんへのクチナシの黄色といったように、植物が持つ色素は既に我々の食生活の中で数多く利用されてきています。また、ここ数年のインターネットの飛躍的な発展に伴い、誰でもSNSやWebで情報発信ができるようになり、「インスタ映え」にみられるように、食品についても味だけでなく見た目の重要性も高りつつあります。

その中で、植物由来の天然色素で最も身近な色素としてアントシアニンがあげられます。アントシアニンはこのように、植物(高等植物)の葉、根、茎、果実などに含まれる色素成分です。物質としてはフラボノイドの一種です。

アントシアニンは赤色の天然色素がよく知られていますが、実は下の写真にあるように、植物によって色調が異なります。この写真は左からアカダイコン、ベリー類の一種のエルダーベリー、紫トウモロコシ、ブドウ果皮、赤シソ、紫サツマイモ、アカキャベツから採ったアントシアニンです。左にいくほど朱色に近く、右にいくほど紫味が強まることがわかるかと思います。このような見た目だけでなく数値としても、赤色の波長を示す極大吸収波長の値が、一番左のアカダイコンでは513nmなのに対して右端のアカキャベツでは530nmと異なることからも確認できます。ではなぜこのような色調の違いがみられるのか、そして性質もそれぞれ違うのか、ということについて話を進めてまいりましょう。

成長や発生、生殖のために産生する物質が一次代謝物ですが、植物は基本的に移動できないため、自ら置かれた環境に適応して生存し続けなければなりません。その環境とは、温度や光、土壌、水だけではなく、微生物や鳥などの動物、更には他の植物も対象になります。そのために植物が産生する物質を二次代謝物といいます。

アントシアニンはその二次代謝物の一つですが、では植物がどのような環境に適応するために産生しているのでしょうか。最もよく知られているのは日本の秋の風物詩である紅葉です。

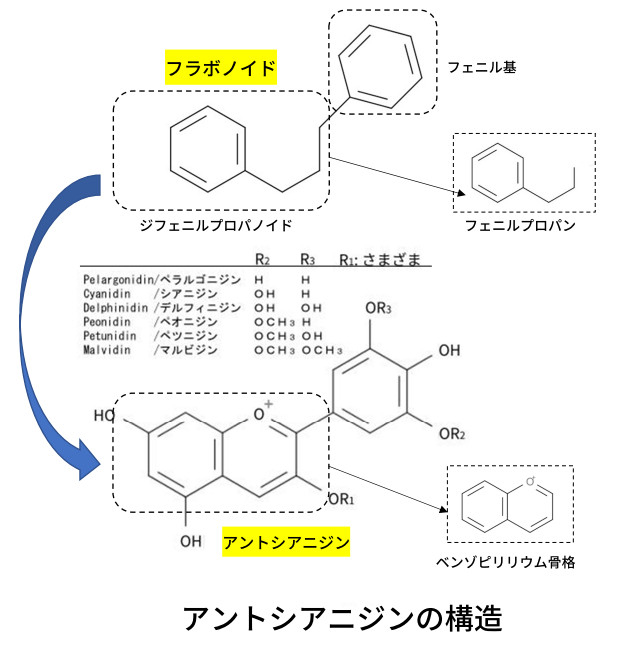

植物の代表的な二次代謝物であるフラボノイドは、芳香族基(フェニル基)に3つの炭素原子がついたフェニルプロパンという構造にもう一つの芳香族基が結合した、ジフェニルプロパノイドという構造を持っています。C6-C3-C6と書かれることもあります。

そして、このフェニルプロパンの部分がベンゾピリリウム骨格という構造になったのがアントシアニン、正確にはアントシアニジンになります(下図)。

アントシアニンとアントシアニジンの違いについては後で説明します。

同様の構造を持つ物質としてはカテキンやイソフラボンなどがあります。

上図のアントシアニジンの構造をよく見ると、R1、R2、R3という部分があります。このRは特定の物質ではなく、右側に示したように有機酸や糖を示していて、その数や種類の違いが色調や安定性の違いとして現れます。例えばR2が-OH基、R3が-H基であれば、シアニジン系ということになります。

そして、これらの側鎖に有機酸や糖がついていないものをアントシアニジン、ついているものを配糖体といい、アントシアニンと呼びます。アントシアニジン自体は不安定な成分のため、通常はアントシアニンの状態で存在しています。

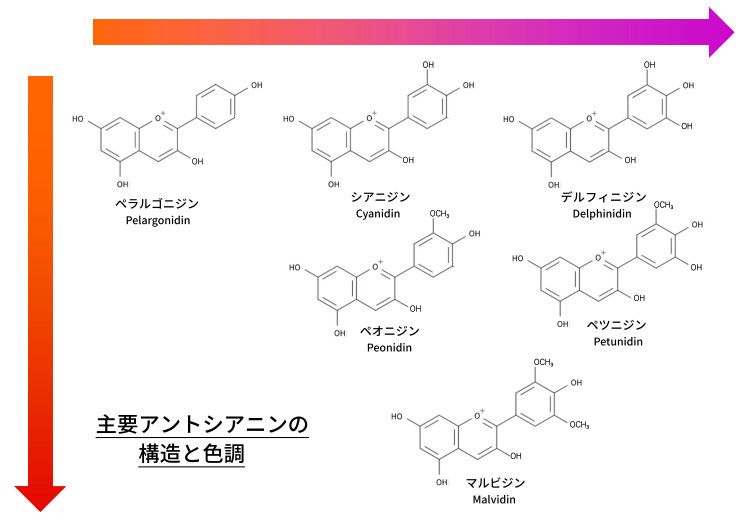

自然界でよくみられる代表的なアントシアニンとしては、ここにあげているペラルゴニジンPelargonidin、シアニジンCyanidin、デルフィニジンDelphinidin、ペオニジンPeonidin、ペツニジンPetunidin、マルビジンMalvidinの6種類があげられます。そして植物により含まれているアントシアニンの種類や数、割合が異なるため、様々な色調や特徴がみられるというわけです。ちなみにこの中で天然色素(天然着色料)として食品に使われるアントシアニンはほぼ、シアニジンとデルフィニジンの2つになります。

そして、これらのアントシアニンの種類と色調の間には関係があります。ここに示したように、シアニジンとデルフィニジン、ペオニジンとペツニジンを比べると、ヒドロキシ基-OH基が多いほうが青みが強くなる傾向があります。その中で、デルフィニジンを基本骨格としている青色のアントシアニンが、最近話題になっているバタフライピー色素(チョウマメ色素)です。一方、シアニジンとペオニジン、マルビジンを比較すると、-OH基がメトキシ基-CH3基に置き換わるほど赤みが強くなる傾向があります。このように一概にアントシアニンといっても色調は様々で、更に植物によりこれらの組み合わせや割合が異なり、多彩な色が生み出されるということになります。

アントシアニンの糖の位置にマロン酸や酢酸、コハク酸、リンゴ酸などの有機酸が結合したものをアシル化アントシアニンと呼びます。アシル化アントシアニンは、有機酸が1つ結合したモノアシル化アントシアニンや、2つ以上結合したポリアシル化アントシアニンがあり、結合の数が増えるほど安定性が高くなることが知られています。食品添加物として認められている唯一の青色のアントシアニンであるバタフライピー色素(チョウマメ色素)のアントシアニンもテルナチンというポリアシル化アントシアニンからなっており、そのために安定的な青色に見えるとされています。

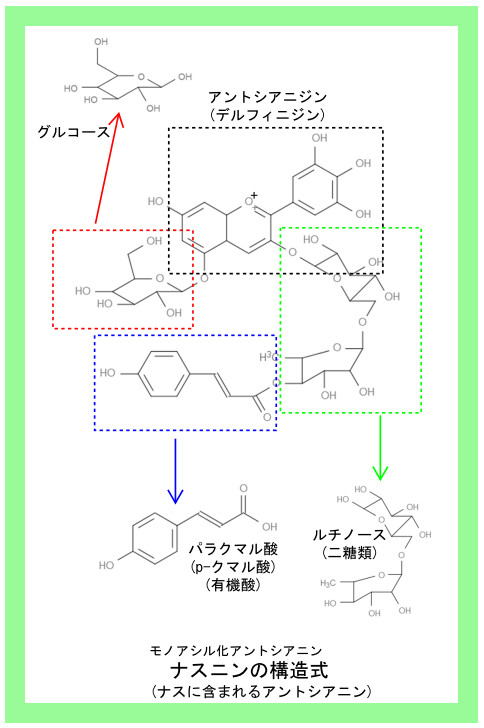

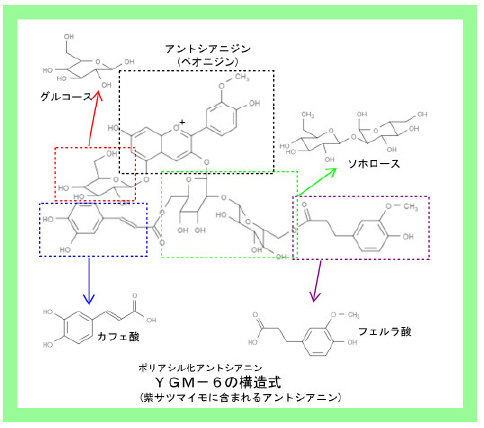

それぞれどのような構造をしているのかを、ここではナスに含まれるアントシアニンであるナスニンと、紫サツマイモに含まれるアントシアニンであるYGM-6の例で示しました。

ナスニンはアントシアニジンの一つであるデルフィニジンにグルコースと、パラクマル酸がついた二糖類のルチノースがついた構造を持っています。ルチノースは2つの単糖からなる二糖類で、パラクマル酸は有機酸なので、ナスニンは有機酸を一つ持つことになります。

一方、YGM-6は紫サツマイモ色素の主要アントシアニンであるYGM1~YGM6の6つの色素の中の一つで、ペオニジンを主体として、それにグルコースと、カフェ酸とフェルラ酸の2つの有機酸がついた二糖類(ソホロース)がついた複雑な構造を持っています。YGM-6は有機酸を2つもつため、ポリアシル化アントシアニンと呼ばれます。

アシル化していない非アシル化アントシアニンやモノアシル化アントシアニンに比べてポリアシル化アントシアニンがなぜ安定かということについてはまだ定かではなりませんが、アシル化による有機酸など芳香環とアントシアニンが持つ芳香環が立体的に疎水性相互作用を持つような構造になり、それによりアントシアニンの分解を抑制しているのではないか、という説があります。

いずれにしても、アントシアニンの構造は色や安定性に大きな影響を及ぼしていることが分かっていただけたかと思います。

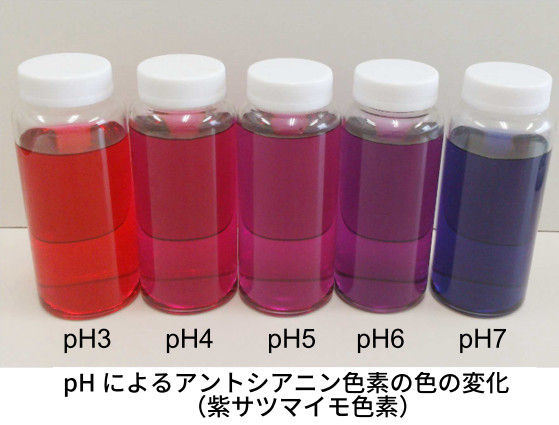

アントシアニンの最も大きな特徴として、pHにより色調が変わる点について触れなければなりません。このpHによる変色は非常に明確に現れます。写真は左側が酸性(pH3)で、右に行くに従ってpHはアルカリに寄っています。pHが1つ変わるだけで色調が大きく変わることが確認できるかと思います。

ちなみにバタフライピー色素(チョウマメ色素)はこのように色が変わります。

なぜこのような色の変化がおきるかというと、pHでアントシアニンが構造変化を起こすためです。

例えばpH1-3の酸性では、アントシアニンは水素イオンがついた赤色のフラビニウムイオンの形態をとっていますが、pHが中性に進むに従って水素イオンが取れて不安定な紫色~青色のアンヒドロ塩基の陰イオンとなります。そして最後にはカルコンに変化し、カルコンは無色なので、見かけ上は退色することになります。

このpHで色が変わる性質はアントシアニンに特徴的なものなので、日本の食品添加物公定書ではこのpHによる変色がみられることをアントシアニン系色素の確認試験の項目の一つとして挙げています。

また、このような特徴があるため、食品加工にアントシアニンを使う際には、対象食品のpHがどの程度であるか考慮することが必要です。清涼飲料は酸性であることが多いのでアントシアニンにとっては安定で相性がよいですが、牛乳など乳製品は中性なので変色しやすくなります。また卵や重曹を使う菓子類もpHが中性側になることが多いので注意が必要です。

このように、アントシアニンは共存物質や環境による影響を比較的受けやすい天然色素と言えます。

今回紹介した共存物質の影響はどちらかというとポジティブに働くものを取り上げましたが、これらが複合して共存する場合の影響について、相乗的にプラスに働くのか、逆にマイナスの影響が生じるのかは正直なところまだ全てを網羅できているわけではありません。処方を組んでいく中で試行錯誤しながらノウハウを積み重ねていかざるを得ない状況です。

【参考資料】

片山脩、田島眞共著、光琳選書2食品と色、光琳

黒柳正典、人の暮らしを変えた植物の化学戦略、築地書館

アンドリュー・ペンゲリー、ハーバリストのための薬用ハーブの化学、フレグランスジャーナル社

藤井正美、新版・食用天然色素、光琳

津久井亜紀夫・寺原典彦、アントシアニンと食品、建帛社

株式会社鹿光生物科学研究所、日農化学工業株式会社 社内資料